You are here

News aggregator

Que la guerra No nos sea indiferente

Decimos No a la guerra, a cada guerra, a todas las guerras; también a aquellas de las que los medios no nos dan cuenta. Palestina, Líbano, Siria, Ucrania, Sudán, Venezuela, Yemen, Groenlandia quizá.

Decimos No a la destrucción del derecho entre países; al imperialismo, a los genocidios, a los bloques, a la lluvia de misiles; a la nueva carrera armamentística, al belicismo, al riesgo de una guerra nuclear.

Decimos No a la industria bélica, a su codicia e inmoralidad que, con la ayuda de quienes gobiernan, pretende desnudar los servicios básicos de nuestra sociedad; decimos No al gasto militar.

Decimos No a la falta de cuidado hacia el medio ambiente de nuestro planeta. Decimos No a las cuentas de beneficios de las grandes empresas, que están por delante del derecho de nuestros hijos e hijas a heredar un mundo en el que vivir valga la pena. Decimos No al consumismo. Decimos No al loco extractivismo (de materias primas), a la depredación de la vida en la tierra y en el mar, y a la destrucción de la diversidad.

Decimos No al fascismo, a la intolerancia, a la falta de respeto y empatía, al egoísmo. A la desconsideración de seres humanos por razones de raza, género o escasa economía. Decimos No a los políticos y comunicadores que animan a las cacerías y, para ello, engendran leyes y policías. Decimos No a la homofobia, al racismo, a la aporofobia, a la crueldad.

Decimos No a la destrucción de la convivencia renunciando a la Verdad. Decimos No a los falsos estados de opinión nacidos de bulos, falta de honestidad y manipulación. Decimos No a la intoxicación, la mentira, la desinformación, la falsedad. Decimos No, también, al dogmatismo y la rigidez mental.

Decimos Sí al respeto entre seres humanos, étnias, pueblos, culturas, religiones, formas de pensar... Decimos Sí al diálogo, a la resolución pacífica de los conflictos, a la buena vecindad. Decimos Sí a la cooperación internacional.

Decimos Sí a los derechos humanos, a la justicia económica verdadera. Decimos Sí a la distribución justa de la riqueza, a que nadie pase penurias y escasez mientras otros viven en la opulencia. Decimos Sí a que todas las personas, sin excepciones, vivienda digna y buena atención sanitaria puedan disfrutar.

Decimos Sí a la justicia; a que ningún ser humano ni país oprima a otro ni le robe sus recursos, a unas relaciones basadas en la consideración mutua y no en el abuso; en el libre tránsito de personas, en la solidaridad mundial.

Decimos Sí a la defensa y cuidado del medio ambiente, de toda la vida que contiene. Decimos Sí al futuro de la Tierra, a la sostenibilidad ambiental.

Decimos Sí a las libertades, la democracia real, la convivencia. Decimos Sí a la ayuda a las personas que precisan asistencia, a la acogida de quienes vienen a nosotras huyendo de la guerra y la pobreza. Decimos Sí a la vida digna y sencilla, a la Comunidad. Decimos Sí al Amor, a la Amistad. Decimos Sí a la Verdad.

Y, por todo ello, con todas nuestras fuerzas, decimos Sí a la Paz.

Un ‘me too' en la ‘mili'

Rebeca Carranco

La escena transmite perfectamente la violencia. Son golpes, repetidos, hasta el punto de que cuesta mantener la mirada en la pantalla. Y eso que es solo un juguete con forma de persona. Ni siente ni padece. “La idea brillante del muñeco, de un metro setenta, es de Joan Torrents”, explica la directora de Et faran un home, Mireia Prats, estrenado por TV3, sobre la manera como decidieron contar la violencia y los abusos a los que fueron sometidos decenas de hombres durante la mili. La emisión, el pasado mes de diciembre, ha provocado una avalancha de mensajes en el buzón de denuncia de la cadena. El documental cuenta con el testimonio de 10 personas que relatan insultos, golpes, palizas, gritos, torturas e incluso violaciones durante el servicio militar obligatorio, en los años 80 y 90, por parte de compañeros más veteranos, sin que nadie lo impidiese.

“No eran las típicas novatadas. Son unos abusos que van más allá de las Historias de la puta mili. Son sufrimientos, torturas, acoso físico…”, explica Prats, sobre un proyecto que iniciaron en 2019, que frenó la pandemia, y que realmente despegó en 2023. “Muchos eran reacios a hablar”, abunda la periodista, sobre la dificultad de convencer a los protagonistas y destapar sus casos. Acabaron reuniendo 25 testimonios, de hombres que en la actualidad tienen entre 55 y 65 años. Un pequeño grupo se atrevió a contarlo a cámara, sin demasiado a ganar. “Están muy removidos”, asegura Prats. Entre los protagonistas, se encuentran los testimonios del escritor Antonio Muñoz Molina, que ya publicó el libro Ardor guerrero: una historia de la mili (Planeta de libros), del crítico de cine Àlex Gorina, o del periodista Vicenç Partal, director de VilaWeb.

Et faran un home repasa durante más de una hora abusos, violencia, física y psicológica, e incluso agresiones sexuales. “Muchos tuvieron un sufrimiento tan bestia que no pudieron hablar del tema en años”, explica Prats, que destaca la “valentía” de ser los primeros en hablar, de contarlo “a puerta fría”. El suyo ha sido un trabajo de fondo, de “muchas llamadas telefónicas”, para animarlos a dar un paso y reconocerse en un rol complicado para muchos hombres: el de víctimas. “Se sienten más cómodos como supervivientes”, reflexiona la periodista, con una dilatada trayectoria en TV3. “Se animaban cuando les decías que no estaban solos, que estábamos investigando y que lo mismo que ellos contaban, había pasado en otras muchas casernas de España”, añade. Pero tampoco se esperaba una reacción así: desde diciembre, la cadena pública catalana ha recibido 104 denuncias más sobre víctimas o familiares de víctimas en su buzón. “Son nuevos testimonios, muy duros, a cuál peor”, detalla Prats, equiparable a una especie me too en la mili.

La periodista y el realizador Joan Torrents también tomaron una decisión a la hora de contar lo sufrido por esos hombres durante el servicio militar en España, ya en democracia: no recoger la réplica de ningún militar, ni en activo ni retirado, sobres los relatos de violencia. “Contactamos con algunos, y lo justificaron de manera chapucera: era para endurecer a la tropa, para que supieran lo que es el ejército. Si a mí me duele, imagínate a ellos”, aduce la periodista. También saben que el Ministerio de Defensa conoce la existencia del documental, pero ni ellos les han solicitado una respuesta oficial, ni la administración les ha contactado por iniciativa propia.

Una de las derivadas que les han trasladado familiares después de la emisión de Et faran un home son los suicidios durante la mili. “Muchos no aguantaron las presiones”, cuenta Prats. “Son muertes silenciadas, que no se investigaron nunca”, añade. Y avanza que el 3 de febrero ponen en marcha la segunda parte del documental, después, precisamente, de hablar con muchas de esas familias. Se sumergirán en los archivos militares de la época y buscarán nuevos testimonios sobre muertes que no se investigaron jamás.

El documental también ha llegado a las cámaras en Madrid, donde Junts y ERC han exigido explicaciones al Ministerio de Defensa. Los republicanos piden al departamento que dirige Margarita Robles, a través de una pregunta parlamentaria, que detalle las acciones emprendidas ante un “patrón de impunidad y negligencia” por parte de las “autoridades militares y civiles” con “consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias”. Se refieren a un “fracaso colectivo” y piden que se abra un proceso de “reparación”. Junts solicita lo mismo, en este caso a través de la comisión de Defensa del Senado.

“Sabemos que recibiremos comentarios del tipo que TV3 ataca al ejército español. Pero no es eso. Igual que hemos destapado abusos sexuales en la Iglesia o intrafamiliares, ahora lo hemos hecho en el ejército”, defiende la periodista, que subraya la intención de centrar su investigación en lo que ocurrió una vez acabada la dictadura franquista. “Un ejército en democracia permitió una violencia bien trazada, entre iguales, con el beneplácito de los militares”, critica. En su opinión, ahora “lo mínimo” sería que les pidiesen perdón a las víctimas, a las que, según explica, nadie ha contactado.

Guerras y más guerras

Año 2026. Guerras y más guerras, como si no hubiéramos aprendido nada. Quizá es que, efectivamente, no lo hemos hecho.

Ángeles Sanmiguel

Año 2026. Los poderes siguen instigando las guerras. Cualquier opinión disonante es linchada, vocablo referente al “patriota de la Guerra de la Independencia” el coronel Charles Lynch, del siglo XVIII, quien asesinaba sin juicio a opositores y población afroamericana, violencia sin ley.

“La guerra empieza a ser posible cuando el otro deja de ser alguien para convertirse en algo y, a partir de aquí, la misma inercia belicista puede poner de manifiesto los comportamientos más aberrantes de la condición humana”, expresan desde el Colectivo AA-MOC València (Alternativa Antimilitarista-MOC València).

Imágenes satelitales, rastreo cibernético, enfrentamientos en terrenos, guerras híbridas mediante presiones económicas, desinformación, uso masivo de drones con piezas realizadas en 3D que resultan más baratas evitando la necesidad de militares en el campo de batalla, −actualmente drones patrullan Londres emulando a China−, reconocimiento facial procesado a través de inteligencia artificial señalando objetivos. Bioguerras, en 2023 dos abogados neerlandeses presentaron una demanda civil contra diecisiete personas y entidades relacionada con la pandemia; para 2025 la declaración estrella correría a cargo del coautor de la “Ley contra el terrorismo con armas biológicas de 1989”, quien repentinamente falleció. Posteriormente, en Países Bajos uno de los abogados querellantes fue arrestado junto a otras ocho personas denominadas “ciudadanos soberanos” (que rechazan la autoridad del Estado).

Guerra de desnaturalización y colapso de ecosistemas, ¿2030? Guerra de extinción de la autosuficiencia y privacidad, ¿2029, control digital del Estado sobre el dinero?

En toda guerra son protagónicas las compañías privadas que proveen de cuanto se precisa para la destrucción, ya sea de vidas o libertad. Nuevas armas esclavizan a las poblaciones que ven como sus capacidades tanto orgánicas, económicas como psicológicas son superadas, cuando no saqueadas.

España también está enredada con intereses bélicos privados. Sin ir más lejos “una parte importantísima, tal vez la más importante de este negocio, es la financiación, es decir, la Banca armada, sin la cual no sería posible. Casi todos los bancos tienen alguna inversión en la industria de la muerte, los que más inversión tienen son el Santander BBVA y Sabadell”, comenta el activista antimilitarista Antonio.

“Indra, Navantia, General Dynamics European Land Systems (GDELS), Sener, Santa Bárbara Sistemas (parte de General Dynamics), Aernnova, Talleres de Guerra (TEG), EADS CASA (ahora Airbus Defence and Space)” son algunos nombres ligados al mercado de la guerra, “aparte de las empresas que directamente fabrican armamento”. Las guerras también alimentan “muchísimas más empresas que, aunque no están en el listado de empresas armamentísticas, de alguna manera son necesarias y viven también del mismo negocio: fabricación de piezas y complementos, acabados, embalajes, transporte”. Y ¿qué decir de instituciones mutadas en intermediarias generadoras y perpetuadoras de guerras siempre asesinas? Cualquier guerra es un estercolero donde la escoria se refocila multiplicándose hasta el infinito.

Más de sesenta entidades pacifistas, sociales, educativas y sindicales valencianas, este año nuevamente han reclamado que “el Ayuntamiento de València deje de invitar a las Fuerzas Armadas a Expojove (Feria de la Infancia y la Juventud) en coherencia con la aplicación de las leyes educativas en un espacio educativo” redacta el periodista, escritor y corresponsal barcelonés Joan Canela en su artículo sobre la sentada antimilitarista ante el stand del ejército donde esparcieron confeti rosa y se pusieron narices rojas de gomaespuma de payaso circense.

Las armas no educan

Rememoraba Ronald Clark, periodista británico en la biografía de hizo de Bertrand Russell, pacifista y Premio Nobel de Literatura (1950) por cuyo trabajo para la Asociación Antirreclutamiento fue expulsado del Trinity College, que “el movimiento antibelicista durante la I Guerra Mundial fue apoyado por muchos hombres y mujeres de buena fe animados de un gran coraje”.

¿Hasta cuándo cualquier andamiaje narrativo en medios de comunicación será utilizado para sostener las guerras otorgándoles nombradía inexistente? Actualmente, el Tío Sam, por mor del empoderamiento de un caligulismo grosero ha rebautizado el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, quedando este hecho en titular de un solo día cuando realmente esconde algo terrorífico que señala el horizonte hacia donde se enfoca el negocio de la guerra en las alturas. “Washington está lleno de belicistas, piensen lo que piensen los demás”, declara Jeffrey Sachs, economista estadounidense y asesor para distintos gobiernos sobre reformas económicas. “El bloqueo a Venezuela es un acto de guerra. Es inconstitucional”, añade en el espacio digital del exjuez Andrew Paolo Napolitano. “Él (Trump) está declarando la guerra por su cuenta”, esgrime, “así que estamos en guerra desde un punto de vista técnico” y operativo con Venezuela.

¿Carnaza para guerrear con el gran dragón chino?

En el libro Violencia, memoria amarga el psiquiatra Javier Urra expone: “Sé por experiencia que cuando uno verbaliza en los medios de comunicación las atrocidades que por su profesión conoce, o la cruda realidad que se avecina, atrae sobre sí muchas veces, como un pararrayos, el estigma de las víctimas y la crítica social”.

¿Volverá la mili (servicio militar obligatorio)? Mediante el denominado Pacto del Majestic (1996) Jordi Pujol (Convergència i Unió) obligaría a Aznar a eliminarla para lograr su voto y así poder ser investido como presidente del Gobierno. “Si hay que creerse las declaraciones de la ministra Robles (habría que tener mucha fe), no parece que a corto plazo se plantee la vuelta de la mili en España”, comenta Antonio. “Lo que me suscita dudas es si estas declaraciones las hace desde el convencimiento y la voluntad política o, más bien creo yo, esperando que la propaganda militarista y el tiempo vayan haciendo las encuestas más favorables”.

Recientemente el embargo de armas a Israel, dictado mediante un Real Decreto, se ha roto, a pesar de que afirmaba la mencionada ministra y exmagistrada que esto “no tiene relación con las políticas militares ni de defensa, sino con el ámbito comercial, con el ámbito industrial y con el ámbito de exportaciones”. Pero, ¿qué es la guerra?

¡Comercio, industria y exportación!

En la guerra ruso-ucraniana “Estados Unidos y Europa dijeron: podemos adueñarnos de Ucrania” e ignoraron el tratado del año 2015, el llamado Acuerdo de Minsk II, entre Ucrania, Rusia, Francia y Alemania firmado para detener la guerra entre fuerzas ucranianas y separatistas en el Donbás. En 2021 un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte apuntaría en privado que “la OTAN no se va a expandir a Ucrania, pero no lo vamos a decir”.

¿Intereses y más intereses para guerras y más guerras?

¿Qué pasa con Europa? ¿Alemania como preboste belicista europeo? Sachs señala que Bruselas está dirigida por una “exfuncionaria alemana”, ¿belicista de pro? Y “a Gran Bretaña siempre le encanta una guerra contra Rusia” pero esta guerra –la de Ucrania- “en realidad la podría haber terminado (Trump) con una llamada telefónica”. Por su parte, Francia, Gran Bretaña y Alemania “han jugado este juego desastroso una y otra vez y otra vez, están caminando hacia otra guerra, un patrón repetido basado en una rusofobia”.

Resumiría el escritor Aldous Huxley en Los escándalos de Crome: “Si quieres hacer algo razonable en este mundo, tienes que contar con una clase de personas seguras, a salvo de la opinión pública, libres de la pobreza, que dispongan de tiempo libre y que no estén obligadas a dedicar su tiempo a las rutinas imbéciles que se conocen como trabajo honrado. Tienes que contar con una clase cuyos miembros puedan pensar y, dentro de los límites obvios, hacer lo que les guste. Debes contar con una clase en la que la gente con excentricidades pueda abandonarse a ellas, y en la que la excentricidad en general sea tolerada y comprendida”.

¿Tecnocenturiones multimillonarios?

Desorbitadas son las ganancias que están procurando a Silicon Valley la guerra en Ucrania y el genocidio en Gaza.

“Distintas formas de hacer la guerra no son distintos tipos de guerra, solo existe la guerra”, afirma Antonio. “De la misma manera que no entiendo el concepto de crímenes de guerra, para mí no hay crímenes de guerra porque toda la guerra es un único crimen”.

¿Qué opina la juventud? “Me parece obvio que la inmensa mayoría de los jóvenes que acuden al ejército como salida profesional lo hacen desde una situación de necesidad y crisis, buscando estabilidad y seguridad laboral”, aunque indudablemente “también habrá alguno que se meta en el ejército por vocación. Asimismo, existe cierto grupo que ansía emular a sus ancestros por esa educación espejo o raigambre de saga tan arraigada en la España franquista militarista.

¿Cuántas enfermedades mentales se desarrollan en tropas y combatientes? ¿Cuántos psicópatas se nutren del belicismo? El cine ha romantizado la violencia de los ejércitos. En Oficial y Caballero, película interpretada por Richard Gere, además del mensaje sexista donde el máximo anhelo de las jóvenes supone ser elegidas por un chico de incólume uniforme, éste, a su vez, representa al artúrico redentor guerrero Lancelot del Lago.

“Una encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de 2021 dice que el 15,05% de los jóvenes entre 18 y 29 años consideraban las Fuerzas Armadas como una salida profesional válida, y de ese porcentaje la mayoría eran hombres con estudios medios o inferiores”. ¿Empobrecer a la juventud, acotándole su futuro para que engrosen las filas militares, aunque a los cuarenta y cinco años tengan que buscarse la vida si no alcanzan el nivel de permanencia mediante restringida oposición? ¿“Fábrica de parados”?

En los anteriores porcentajes influye la llamada “tranquilidad militar", es decir, la situación mientras no haya que ir a pegar tiros o que te los peguen a miles de kilómetros de tu casa. Habría que preguntar directamente si se estaría dispuesto o dispuesta a ir a la guerra por 1.200 o 1.500 euros al mes.

“El mundo es un lugar muy muy peligroso en estos momentos”, indica Sachs. ¿Aumentar los discursos de guerra cuando la población quiere paz? Según este autor, Trump “está tratando de asustar al resto del mundo” declarando: “Somos los más duros, los más malos, los más temidos del barrio”.

“Me opongo al genocidio”, pone el cartel de la activista ambiental sueca de veintidós años Greta Thunberg, apresada en Londres. “Es una locura, no sé qué está pasando en Gran Bretaña”, dice la coronela Karen Kwiatkowski, “es orweliano”.

“La caza de seres humanos no es otra versión de la guerra sino la expresión máxima de la repugnante deshumanización producida por la propia lógica militarista”, dictamina Antonio. En Sarajevo, francotiradores civiles pagaron para matar a personas, y en Gaza y Nigeria se asesina a niñas y niños a sangre fría. El ansia por la violencia se ha desatado. Russell en un cierto momento confesaría afligido: “Me di cuenta de lo odioso que es el espíritu de la violencia”.

¡No a las guerras!

Relata sobre la II Guerra Mundial el periodista estadounidense Michael Coffey: “Después de seis años de guerra mundial, ¿dónde nos encontrábamos? La guerra que había costado la muerte por lo menos a 15 millones de militares y a más de 30 millones de civiles, se había acabado”.

“La guerra no es un juego”, expresaron en valenciano los manifestantes antimilitaristas en Expojove.

Desde AA-MOC València especifican que “se han hecho y se hacen puntualmente acciones y campañas contra el juguete bélico y sexista”.

“Lo único que pedí a mis marines es que obedecieran mis órdenes como si fueran palabras de Dios”, dice un coronel en la película del director y guionista estadounidense Stanley Kubrick La Chaqueta metálica. “¡A ver, pon cara de pelea! ¡Puta mierda, no me convences! ¡Pon cara de pelea de verdad! ¡No me das miedo sigue con ello!”.

Qué harías tú en un ataque preventivo de EEUU

¿Es el enemigo? Que se ponga y nos explique de qué va esta guerra. Porque se suceden los acontecimientos históricos y los vamos llamando lunes, martes o miércoles como si tal cosa. Si Trump no nos hubiera acostumbrado a una actualidad tan desquiciada, el último acontecimiento histórico, la OTAN amenazando con atacar a la propia OTAN, sería percibido en la frutería como un asunto estratosférico. Algo descomunal, dantesco, que diría un Pedro Piqueras que fue a jubilarse justo cuando los adjetivos horribles empezaban a encajar en la actualidad tan bien como un quejío en una soleá. Las amenazas de Trump contra Europa suponen el fin de una era de 80 años durante los que nos hemos repetido a nosotros mismos que los malos, los que quieren invadirnos, son los otros. Ya no es así. La noticia de que EEUU se plantea tomar por la fuerza Groenlandia es tan brutal, tan descabellada, tan loca hasta hace no tanto tiempo, que hablar de sorpresa es poco. Muy poco. Para que nos hagamos una idea, su equivalente en prensa rosa sería que Julio Iglesias anunciase una relación con Leticia Dolera, a la que admira por su compromiso feminista.

Que la mayor coalición militar de la Historia se ataque a sí misma suele ser un lío por diversos motivos. El primero de ellos es que, si usted ha veraneado alguna vez en Rota, habrá visto desde la orilla de la playa numerosos y gigantescos portaaviones norteamericanos. El lugar en el que están aparcados se llama base militar y servía –o eso nos contaron durante décadas– para que los yankis nos protegiesen. A cambio, sólo teníamos que cederles posiciones militares estratégicas, nada, un detalle. Sorpresa. La realidad hoy es otra distinta. Mañana mismo, esos militares, aviones y barcos de guerra en territorio español podrían servir para invadir España si el señor naranja se levanta con antojo de ceviche y no es capaz de ubicar Perú en el mapa. O si considerase que el Estrecho de Gibraltar es un sitio tan cojonudo y necesario para los intereses de Estados Unidos que lo va a poner a su nombre. La realidad, hablando de seguridad mundial, es que nuestra seguridad no depende de nosotros. Estamos aliados con quien nos humilla y amenaza en estos momentos. La triste realidad, volviendo a Julio Iglesias, es que Europa es la trabajadora del hogar en la mansión de Miami: sin margen para actuar y sin más remedio que aceptar vejaciones del poderoso amo durante años y años. Un día te obliga a aumentar el gasto militar –comprándole el armamento a él mismo– y al siguiente, amenaza con invadirte. Si en política internacional existe algo parecido al bullying y al maltrato, es esto.

Mientras Trump decide si secuestrar de madrugada a la primera ministra danesa, si lanza bombas sobre Nuuk o se aburre de tanto hielo y toma Cuba, el humor absurdo sigue abriéndose paso. Ni Gila con teléfono y casco vio venir que el próximo mes de marzo la OTAN tuviese previsto realizar en las costas de Groenlandia un simulacro de guerra en el Ártico. En la simulación, si es que para marzo la cosa sigue siendo simulada, participarán muchos países miembros de la alianza. Países europeos, como Dinamarca, y también Estados Unidos aguantándose la risa floja. Si esto es en el terreno militar, en el de las chaquetas y corbatas una delegación de alto nivel de Dinamarca y Groenlandia viajó esta semana a Washington para entregar un mensaje que la cadena Fox definió como “radical y poco realista”: no queremos que nos invadan. Tras el encuentro, los nórdicos calificaron de “constructiva” la reunión al tiempo que reconocieron haber salido de ella con una idea bastante clara: “Es evidente que el presidente Trump desea conquistar Groenlandia”. Y este es, en realidad, el gran éxito del presidente estadounidense: haber logrado que ya no se respeten ni las leyes de la lógica. No puedes llamar constructiva a una reunión en la que se te amenaza con ser invadido. No puedes recibir un Nobel de la Paz y regalarlo al presidente de Estados Unidos con la esperanza de que tu humillación pública le sirva de alimento y cambie de opinión. No puedes, como hizo el presidente español, plantarte en Egipto para celebrar que el matón mundial ha dado por finalizado un genocidio que ha apoyado y que sigue en marcha.

Si algo hay que temerle a Trump es su espíritu profundamente fascista. Si algo hay que celebrar de él es su enorme capacidad para destrozar, a base de ejercer una psicopatía de lo más sincera, los andamios de una estructura hipócrita. Hoy, la derecha española ya no llora por la falta de democracia en Venezuela. Era falso, mentira, una excusa tan barata como barata ha resultado ser Delcy Rodríguez. Hoy, la socialdemocracia europea, que en su momento compró el pack norteamericano completo, ya no da lecciones paternalistas a su izquierda explicando la importancia de la OTAN para protegernos de fantasmas invisibles. Hoy, con los paramilitares de Trump enmascarados, manteniendo a niños asustados o disparando contra madres en sus coches, sabemos que la lucha contra la inmigración sin papeles no son palabras que tuitear en redes desde la cuenta de PP y Vox, grito sinos descarnados, llantos y sangre. Hoy, con Trump amenazando con invadir Europa, sabemos que Antonio Machado tenía razón cuando dijo que los que se dicen patriotas golpeándose el pecho, siempre venden la patria. ¿Con quién creen que irán Abascal y su camiseta de la Legión si Trump decide invadirnos? Hay que reformular las canciones de los ochenta. A algunos no los busquen en Groenlandia. A otros pregúntenles qué harían en un ataque preventivo de EEUU.

Palestinos, zaghawa, hutus, rohinyas y uigures: Los pueblos que sufren un genocidio

Emilia G. Morales

Ahmed huyó de El Fasher (Sudán) a finales de octubre de 2025. La metralla de una bomba mató a su mujer, el caos lo separó de sus hijos y una emboscada a la salida de la ciudad acabó con la vida de dos hombres que se le habían unido en la huida. Según explica a Amnistía Internacional, por razones que Ahmed desconoce, las Fuerzas de Apoyo Rápidas (RSF por sus siglas en inglés) solo le dejaron con vida a él y a dos niñas pequeñas. Tuvo que ocurrir una matanza de este calibre en El Fasher para que el Norte Global comenzara a mirar hacia Sudán.

Pese a que este episodio se integra dentro de la guerra civil sudanesa, la violencia de los milicianos arabizados de las RSF contra la población no árabe o africana de El Fasher no es genérica. El ensañamiento de la milicia contra los civiles que se refugiaban en la ciudad encaja con la definición de genocidio. Acuñado por primera vez en 1944 por el judío-polaco Raphael Lemkin como aquellos actos dirigidos a acabar con los fundamentos mismos de la vida de un grupo étnico, nacional o religioso, incluyendo la destrucción de su lengua, el secuestro de mujeres y niños o la apropiación de sus tierras.

Júlia Nueno Guitart, coordinadora del ensayo Genocidios. Una arquitectura forense (Galaxia Gutenberg, 2025) recuerda que, cuando la recién creada ONU estableció su propia definición de genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, lo hizo sobre la base de la aniquilación física de millones de judíos europeos durante el Holocausto o Shoah, olvidando la dimensión procesual de este fenómeno.

Antes de que se produzca la aniquilación de un grupo humano, los genocidios suelen pasar por fases anteriores de persecución, humillación y destrucción de sus formas de vida. El observatorio Genocide Watch ha detectado diez etapas del genocidio que, pese a no ser lineales, suelen darse de forma sucesiva. La primera fase es la clasificación de un grupo humano como "lo otro", su simbolización (fase dos), la discriminación de dicho grupo (fase tres) y su deshumanización (fase cuatro).

El quinto estadio supone la organización de el grupo dominante frente al discriminado, la aprobación de normas que contribuyan a la polarización de la sociedad (fase seis). La preparación, la persecución y el exterminio del grupo discriminado corresponden a las fases siete, ocho y nueve. La décima y última fase es la negación de los hechos, así como de cualquiera de las fases anteriores.

Genocide Watch lanza alertas de emergencia cuando un grupo ha llegado a la fase nueve de exterminio. En 2025, lo hicieron en relación a la violencia ejercida contra cinco comunidades diferentes. Entre ellos están los grupos étnicos no arabizados de Sudán, como los zaghawa o los fur. También los hutus en República Democrática del Congo (RDC), los uigur en China, los rojinyas en Myanmar y los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania.

Sudán: un genocidio dentro de una guerra civil

Cuando los británicos y los egipcios se marcharon de Sudán en 1956, lo hicieron dejando en el país su impronta colonial. Para ganar influencia en la región, los europeos se habían apoyado en los grupos étnicos que consideraban dominantes. En el caso de Sudán, estos eran los grupos arabizados -los baggara, los zaghawa o los danaglas-, mientras que a los no arabizados o africanos -grupos como los fur, los nubios o los masalit- se les presuponía de una clase social inferior. A día de hoy, los grupos árabes suponen, aproximadamente, un 70% de la población sudanesa, mientras que los no arabizados o africanos son el otro 30%. Estos porcentajes varían en función de la región. Así, en el suroeste del país, como en la región de Darfur del Norte, esta proporción se invierte.

La retirada de los europeos no acabó con el predominio de los grupos arabizados frente a los no árabes. Aquella herencia, sumada a las injerencias extranjeras de quienes desean hacerse con los recursos naturales del país -principalmente oro y petróleo-, ha alimentado varias guerras civiles y dos genocidios recientes. Los grupos más oprimidos se han organizado en diferentes momentos de la historia reciente de Sudán reclamando ciertos derechos y un ligar relevante dentro del poder político. Así fue como los grupos africanos de Darfur del Norte crearon el Movimiento de Liberación de Sudán (SLA/SLM), una milicia que atacaba objetivos gubernamentales del gobierno dictatorial de Omar Al Bashir.

En represión por el ataque de las SLA/SLM al aeropuerto de Al Fasher en 2003, los yanyauid, árabes aliados del dictador que controlaban militarmente el sureste de lo que ahora es Sudán, entraron la ciudad y asesinaron a miles de personas de grupos no árbes del pueblo zaghawa y fur, mayoritaria en dicha urbe. Aquella matanza recibió la condena de las Naciones Unidas y fue rápidamente descrita como genocidio contra los no árabes. Sin embargo, sus asesinos nunca fueron procesados. Algunos de ellos ahora forman parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

En 2019, el ejército sudanés y otras milicias armadas del país, entre las que se encontraban las FAR, se unieron para derrocar al dictador Omar Al-Bashir con el compromiso de llevar al país hacia la democracia. En 2023, la frustrada transición llevó a un nuevo enfrentamiento bélico en el que las FAS y las FAR se enfrentaron por el control del poder en una guerra que dura más de 1.000 días y que ha dejado a 160.000 fallecidos y 13 millones de desplazados. En junio de 2025, las FAR, que controlan Darfur del Norte, lograron entrar en su capital, Al Fasher, tras dos años de asedio.

Tal y como ocurriera en 2003 con los yanyauid, los milicianos de las FAR, pertenecientes a diversos grupos étnicos arabizados, entraron en la ciudad asesinando brutalmente a cientos de sus habitantes, incluidos niños, ancianos y enfermos. Según EFE, el ejército nacional de Sudán estimó que fueron 2.000 las personas asesinadas, si bien la cifra no ha sido contrastada. Además, varios reportes de organizaciones como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dieron cuenta de agresiones sexuales masivas por parte de miembros de las FAR a las mujeres y niñas de Al Fasher.

República Democrática del Congo y la herencia del genocidio ruandés

En 1994 tuvo lugar el genocidio de Ruanda, en el que cientos de miles de tutsis fueron masacrados a manos de sus vecinos hutus. Tras la matanza, el revuelo internacional obligó al Gobierno ruandés -otrora cómplice del genocidio- a investigar los hechos, lo que llevó al derrocamiento y posterior migración de muchos de los hutus que habían participado en la matanza. Algunos de ellos se asentaron en Kivu, una región al este de la República Democrática del Congo (RDC) -que por aquel entonces se llamaba Zaire-, donde también vivían tutsis. En Kivu, los hutus continuaron hostigando a los tutsis congoleños y lanzaron varios ataques contra Ruanda, lo que cronificó el enfrentamiento étnico de Ruanda a RDC.

Frente a la violencia organizada de los hutus, los tutsis crearon el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), que el 23 de marzo de 2009 alcanzaron un acuerdo con el ejército de RDC para integrarse en sus filas. Tres años después, aquella fecha sirvió para bautizar a una nueva milicia tutsi, escisión del CNDP, que consideraba que el gobierno congoleño no había cumplido con el acuerdo: el M23.

Esta es la parte de la historia que explica la creación del grupo que ahora desafía al ejército congoleño. La otra parte es la que añade a esta tensión étnica la lucha por el control de los recursos naturales del país, principalmente el coltán, abundante en Kiuv. Los informes de la ONU aseguran que Ruanda es el principal financiador del M23 y su Consejo de Seguridad ha exigido al país que cese en su apoyo. Como medida de presión, EEUU y la UE han impuesto sanciones a Ruanda.

En junio de 2025, la RDC y Ruanda firmaron un alto el fuego que todavía no ha sido secundado por el M23. Mientras los estados tratan de no hacer descarrilar el acuerdo, las milicias hutus continúan ejecutando a tutsis y todo aquel que desafíe el control de la milicia sobre áreas mineras de la RDC. En abril de 2025, UNICEF aseguró que había documentado hasta 10.000 casos de violencia sexual, de los que el 45% eran niños y niñas. El portavoz de la organización en Goma, James Elder, explicó que en los puntos más álgidos del conflicto la proporción era de un menos violado cada 30 minutos.

Palestina: un genocidio que comenzó hace 70 años

Uno de los mayores consensos populares de los dos últimos años ha sido que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina. Los ataques que Hamás y otros grupos armados palestinos llevar a cabo contra civiles y militares israelíes el 7 de octubre de 2023 y que dejaron alrededor de 1.200 asesinados y 250 secuestrados, fueron el causus belli perfecto para que Tel Aviv avanzara en su limpieza étnica. En estos dos años de genocidio Israel ha logrado ampliar el su dominio colonial sobre los territorios palestinos.

Varios organismos internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia han visto en esta guerra evidencias de genocidio contra la población palestina. Actualmente, tanto el Estado de Israel como su primer ministro, Benjamín Netnayahu, y el extitular de Defensa, Yoav Gallant, están siendo investigados por posibles delitos de genocidio.

El de palestina es un buen ejemplo sobre cómo este fenómeno es un proceso que puede llevar décadas hasta alcanzar la fase de aniquilación. El genocidio iniciado en 2023 es resultado de una acumulación de creencias y normas que han estallado violentamente de formas cada vez más macabras y complejas. Muchos los que fechan el inicio del genocidio en paralelo a la creación del Estado de Israel en 1948. Para que aquello fuera posible fue necesaria la expulsión de 700.000 palestinos de sus tierras y el asesinato y desaparición de aldeas enteras.

Las autoridades del nuevo Estado aprobaron entonces normas para legalizar la anexión de tierras a Israel que posteriormente se convirtieron en parques naturales, campos de entrenamiento militar, o viviendas para israelíes. La matriz de esta desigualdad estaba en la Ley de Propiedad de los Ausentes, que permitió a los ciudadanos del nuevo Estado quedarse con las tierras de quienes habían sido expulsados.

Según el lugar en el que vivan, los palestinos pueden hacer un uso u otro de la tierra y tienen derechos diferentes para moverse de un lugar a otro. Es en la Franja de Gaza donde la restricción a la movilidad de los palestinos se ha vuelto más extrema a lo largo de los años. Así, una lectura del genocidio como proceso permite encontrar la raíz de la matanza actual de Gaza en el bloqueo por tierra, mar y aire que Israel impuso al enclave en 2007.

La inexistencia del matrimonio civil, que permitirían las uniones entre musulmanes y judíos, es otra de las muchas decisiones políticas que han fomentado la división entre estos grupos humanos. Sin duda, una de las normas que muchos consideran como un punto de inflexión en el camino hacia el genocidio fue la creación en 2018 de la Ley Básica del Estado-Nación, en la que se establecía que Israel era la patria histórica del pueblo judío. Esto abría la puerta a que quienes hubieran sido criados en otras confesiones, fueran considerados extranjeros en su propia tierra.

Los rojinyas de Myanmar: el hambre como arma

En 2017, las autoridades budistas de Myanmar llevaron a cabo un genocidio contra minoría rohinyá -musulmanes-. Alrededor de 7.000 personas fueron asesinadas en menos de un mes, según Médicos Sin Fronteras, mientras que otros 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh. Allí también han sufrido persecuciones y deportaciones que actualmente están siendo investigadas por la Corte Penal Internacional. Unos 600.000 rohinyas permanecen actualmente en el país, principalmente en la región de Rakhine, donde continúan expuestas a la persecución, discriminación y violencia de las autoridades de birmanas.

En 2025, Genocide Watch alertó de que la esta violencia se estaba reactivando en Rakhine. Allí, las autoridades budistas están matando de hambre a la población musulmana debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, y a la privación de medicinas para enfermedades curables. Esto tiene efectos especialmente devastadores entre niños y niñas, que según las informaciones del Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK). Esta forma de exterminio ha devuelto a los rohinyás, de nuevo, a la fase nueve de genocidio según Genocide Watch: el exterminio del grupo humano minoritario.

Los uigures y los campos de reeducación chinos

Aproximadamente 12 millones de los 1.400 millones de ciudadanos chinos son uigures. Esto supone menos del 1% de la población del país. Esta etnia se diferencia de la han, a la que pertenece en tono al 91% del país, en la religión y en la lengua, entre otras muchas cuestiones. Mientras la mayoría de los chinos no profesan ninguna religión o practican religiones tradicionales asiáticas como el taoismo o el budismo, los uigures son musulmanes suníes. Además, no hablan mandarín o cantonés con el grueso del país, sino una lengua similar al árabe.

Pese a la fragmentación de las minorías étnicas chinas -muchas de ellas suponen menos de un 1% de la población-, el Gobierno de Xi Jinping no ha cejado en su empeño de despojar a estas etnias de sus rasgos culturales para adaptarlos a los que se consideran específicos de la identidad nacional china. Esto es lo que se conoce como asimilación forzada. En la última década, los uigures han sufrido un incremento de los intentos por hacer desaparecer sus rasgos culturales. Según las informaciones recopiladas en la alerta de Genocide Watch, desde 2017 han sido recluidos en campos de "reeducación" entre 800.000 y 2 millones de uigures. En ellos, la tortura y violencia sexual es habitual. Otros son enviados a realizar trabajos forzados.

Además, el Gobierno chino ha acudido a las esterilizaciones forzadas de mujeres uigures con la intención de reducir su población. Según un estudio del investigador Adrian Zenz, citado en el informe de Genocide Watch, estas políticas han logrado disminuir el crecimiento de los uigures en un 84% entre 2015 y 2018. Los niños que logran nacer, son separados de sus familias y enviados a internados donde únicamente se habla mandarín, privándoles de su lengua materna y haciéndola desaparecer poco a poco. Todos estos actos constituyen un delito de genocidio, según el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU.

Los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB español

Los 79 programas de armas aprobados por el gobierno hasta 2035 suponen 94.000 millones de euros, el 6% del PIB español

Aunque para la mayoría de los comentaristas oficiales el tema del rearme y de la propagación de la guerra a la escala en que lo hace actualmente parece que no va con nosotros y que es cosa del malismo americano o, a lo sumo, del choque entre americanos y sus enemigos, lo cierto es que nuestro papel guerrerista es enorme y al mismo no es ajeno ni nuestro enorme gasto militar, ni el rearme emprendido en España (fundamentalmente para armamento destinado a provocar la guerra de la mano de nuestros socios de la OTAN y bajo los dominios de EEUU como cabeza de león), ni la topología de armamento que el gobierno promilitar y atlantista de PSOE-SUMAR han protagonizado en los años anteriores, ni el despliegue de los 19 lugares donde España tiene tropas haciendo injerencia militar, ni tampoco los múltiples lugares a los que estamos enviando armas como octava potencia mundial en el comercio de las mismas.

Por activa y por pasiva España promueve la guerra y participa de la consolidación del dominio imperial de EEUU, a cuyos intereses, mal disimuladamente, se pliegan nuestros serviles políticos de todo signo.

Hoy nos centraremos en los programas de armas y su papel en el militarismo y la expansión de la guerra.

Los programas de armas en ejecución.

El gobierno ha publicado recientemente un listado de los principales programas de armas actualmente en ejecución, nada menos que 79 programas de armas por un importe total de más de 94.000 millones de euros (94.157,27 millones de euros), un 6.3 del PIB español.

Debo advertir que el cuadro, el más actualizado de carácter oficial del que disponemos, no refleja, no obstante, la totalidad de los programas de inversión en armas, aunque sí la mayoría.

¿Qué no refleja?

- - No refleja (de hecho creo que no existe o si existe no es público) el inventario histórico de armamento ya totalmente pagado (una millonada que nos permitiría ver con mayor precisión la brutalidad del gasto en armas que no necesitamos y en desarrollar las políticas de sumisión a la OTAN desde los tiempos de Felipe González a la fecha).

- - Tampoco el gasto de mantenimiento y reparaciones de este armamento ni los programas que aunque están previstos (por ejemplo en el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y defensa), no tienen expediente específico. Un ejemplo de gasto no contemplado es el nuevo satélite espía que costará al menos 1.000 millones y que sustituirá al que han mandado hace días al espacio y se ha escacharrado en la operación de ponerlo en órbita (la chapuza es un clásico de nuestra industria militar, dicho sea de paso).

Se trata de programas a pagar en diferido, no en este año, pero se trata de una abultada deuda militar que España asume y cuyo pago «aplazado» supondrá además pago de intereses y otros costes.

Pero vayamos por partes.

Tres tipologías de contratos y un sobrecoste aplastante.

Contamos con tres grandes bloques de programas contemplados en el listado proporcionado por el gobierno:

- Programas contemplados en el Plan estratégico Industrial Tecnológico de Seguridad y defensa, en total 35 programas con un coste final de 33.936 millones de euros en cifras redondas (y un 161.38 % de sobrecostes desde sus teóricos costes iniciales hasta las ampliaciones que se han acordado por el consejo de ministros en sus diversos acuerdos de «sumaysigue militar»).

- Programas Especiales de Modernización, en total 21 programas más, con un coste final de 55.192 millones de euros (y su respectivo sobrecoste del 356,04%).

- Programas de Obtención de capacidades, con 22 programas más y otros 5.029,6 millones de euros de coste (aquí el sobrecoste es menor solo del 14,11% con la salvedad de que hay uno, cofinanciado con Francia, el SEOT NG SEOT VIS e IR que vale para observación desde el espacio, del que de momento no se tienen cuentas pero que no creemos que cueste menos de 66 millones de euros antes de que les de por autorizar sobrecostes).

Aportamos un cuadro elaborado por mi a partir de los datos proporcionados por Defensa para mayor claridad:

Para mayor claridad, acompaño una representación de estos datos mediante un cuadro de barras:

Llama la atención, en primer lugar, el desmesurado sobrecoste de estos programas del 267,5% en total.

O una de dos: los que calculan el gasto son unos mantas o Defensa, como nos tiene acostumbrados en otras de sus actuaciones económicas, hace una ración de cuentos y otra de cuentas ocultando el gasto final para que parezca más pasable a los ojos de la concurrencia.

También llama la atención un segundo detallito sin importancia: 25.086 millones de euros del total de estos programas están «prefinanciados» a interés cero por el Ministerio de Industria, con lo que no aparecen en las cuentas oficiales como gasto militar, sino como gasto de industria, el viejo truco del abejaruco al que Defensa nos tiene acostumbrados en sus manejos de maquillaje del gasto militar.

Programas conforme al Plan Industrial tecnológico de Seguridad y defensa.

El listado de estos programas incluye 34 programas, que se han acordado por medio de diversos Reales Decretos durante 2025, aunque algunos proceden de acuerdos del Consejo de ministros de 2023.

La suma de los importes iniciales de estos acuerdos era de 12.983,2 millones de euros en números redondos, pero, ¡oh alegría! ya suponen un gasto de 33.936 millones de euros, nada menos que 20.952,8 millones de euros «de más» que ha aumentado el bobalicón consejo de ministros como quien no quiere la cosa, con un sobregasto del 161% sobre el precio inicialmente previsto.

¿Se os queda, como a mi, cara de tontos? Pues todavía hay más.

Aquí ofrezco un cuadro de estos a programas para regocijo del personal:

La revisión de estos programas de armas nos puede permitir sacar varias conclusiones:

- 1) Una primera, referida a la alta militancia militarista del gobierno PSOESUMAR que en este año se ha acabado de atizar más menos que casi 34000 millones de euros de programas de armas sofisticadas, lo que equivale a más del 2% del PIB

- 2) Dos, que además esto supone una hipoteca para las generaciones futuras, pues se pagarán en próximas legislaturas y, aún en el hipotético caso de que a este gobierno militarista le suceda otro de menor ardor guerrero, heredará esta enorme hipoteca con el alto coste que implicará denunciar estos contratos.

- 3) Tres, que (aunque el cuadro no lo recoge) además el gobierno ha autorizado créditos a interés cero que Industria dará a los mercaderes de la muerte por importe de casi 13.000 millones de euros que se disfrazan en el presupuesto de industria para que no computen con claridad como gasto militar.

- 4) Cuatro, que se trata de armas que no necesitamos para la defensa de nuestra sociedad ni aún en la hipótesis (para la que hay que hacer un verdadero esfuerzo de realismo mágico y mendicidad) de que para ello necesitáramos armamento militar.

- 5) Cinco, que estas armas son, por el contrario, exigencias de capacidades de la OTAN y para la política de donación violencia colonial e imperialista en la que actúa como brazo militar subordinado de EE.UU.

- 6) Seis, que consolidan una apuesta de nuestra élite insolidaria por una política de injerencia militar que no ha sido objeto de debate social y que no ha sido consultada (ni es querida por ella) con la sociedad.

- 7) Y siete, que además, alguien está haciendo el caldo gordo con los sobrecostes multimillonarios, de un 161% de estos programas.

Programas especiales de modernización

El segundo gran capítulo de programas innecesarios se compone por los 21 programas especiales de modernización en vigor.

De nuevo aporto el cuadro de los mismos

¿Qué nos dicen estos programas?

Como vemos, suponen de nuevo armamento de invasión, pensado para proyectar poder militar en el exterior y para las políticas de injerencia militar que España actualmente realiza con 19 operaciones militares en activo y cerca de 25.000 millones de euros gastados hasta la fecha en ellas (se prevé que en 2026 gaste no menos de 1800 millones de euros en operaciones militares sin contar con la más que previsible intervención en Groenlandia y la promesa de otros 1.000 millones de euros en compra de armas para Ucrania.

De nuevo estamos ante un sobregasto sobre lo presupuestado de más de 31.000 millones de euros y un porcentaje del PIB de más del 3.45%.

Recordemos que, en este caso, industria, como en el anterior, ha dado a la industria militar créditos a interés cero (es decir, cuyo coste final del dinero va a cargo de los presupuestos) de otros 12.102 millones de euros.

Otra actuación de Defensa en favor del militarismo y que repercute negativamente en las clases más populares, como hemos demostrado en anteriores entradas de este blog, sin incrementar (al contrario, perjudicando) la seguridad humana y ecológica tanto en España como en el resto del globo.

Programas de obtención de capacidades

El tercer capítulo armamentista se compone por los llamados programas de obtención de capacidades.

Se trata de los restantes 22 programas de adquisición de armamento inmoral con las que el militarismo patrio, de la mano del gobierno servil que tan bien representa sus intereses, completan el saqueo a las cuentas públicas en beneficio de los señores de la muerte y los halcones de occidente.

De nuevo aportamos el cuadro de los mismos.

Una somera mirada sobre estas capacidades militares nos da una idea del tipo de ejército que quieren configurar: Estas capacidades configuran unas fuerzas armadas altamente tecnificadas, muy integradas en OTAN, con fuerte énfasis en mando control, defensa aérea, proyección expedicionaria y vigilancia espacial y de información, que no necesitan muchos soldados, pero sí una alta sofisticación y un empleo de tecnologías de guerra exterior brutales.

¿Han preguntado a alguien si queremos tener este tipo de presencia en el mundo? ¿si la mejor bandera, junto a estrellas de la catadura de Julioiglesias, Placidodomingo, Juancarlosdebobon, Isabelayuso, Arturoperezreverte,Rafanadal, Carlitosalcaraz, el dúo González-Aznar o Deguindos, por ejemplo, con que presentarnos al mundo debe ser un ejército agresor e intervencionista?

Programas por aprobar

Como he dicho más arriba, España tiene en la recámara otros programas de armas aún no aprobados pero que forman parte de las aspiraciones militares y del Plan Estratégico Industrial de la Seguridad y Defensa:

Nuevos vehículos ATP de cadenas y de ruedas, VACIM, VAC, VERT,

Sistemas C‑UAS,

Comunicaciones tácticas, mando y control para el ejército de tierra.

Nuevas fases del programa del ejército del aire FCAS/NGWS (demostradores, drones acompañantes, sensores avanzados).

Sustitución y ampliación de flotas de entrenamiento y transporte táctico (nuevos entrenadores, reemplazo de C‑212, helicópteros multipropósito adicionales).

El futuro avión de combate europeo o el que lo sustituya si el proyecto no fragua.

Más submarinos S-81-Plus.

EL satélite espía que han mandado al espacio y se ha roto en su lanzamiento.

Los famosos aviones F 35 que niegan que quieren pero con la boca pequeña.

Barcos F-110

Componente anfibia del carro de combate europeo

Las ampliaciones de SPAINSAT NG,

Satélite PAZ‑2

Programas de vigilancia espacial (CCSE, SECOMSAT)

Refuerzo de capacidades ciberdefensa / SCOMCE / CYBER‑RANGE, donde ya existe financiación pero quedan fases de desarrollo por contratar

Lo que nos cuesta hacer la guerra

Armarnos para hacer la guerra nos costará unos 94.157 millones de euros, si no más, conforme a las tablas que el gobierno ha ofrecido.

Si sumamos las estimaciones (ciertamente fragmentadas y opacas) de lo que nos han costado los sucesivos programas de armas que desde Felipe González en adelante se han comprometido y la se han cancelado, debemos sumar a estas cifras entre 60.000 y 67.000 millones de euros más que España se ha gastado en adquirir las capacidades militares con las que ha participado en más de 120 conflictos internacionales (19 en la actualidad).

Los aproximadamente 2.000 millones gastados para la ayuda militar a cronificar la guerra en Ucrania deben computarse en la cuenta de exportación de la guerra Made in Spain.

Tampoco son moco de pavo los más de 23.469 millones de euros que España lleva gastados en operaciones en el exterior hasta la fecha, a los que habrá que sumar al menos los 2.000 millones que se prevén de gasto para 2026.

¡Qué horror! La suma de todos estos números es apabullante, cercana a los 180.000 millones de euros invertidos en aportar nuestro granito de arena a la construcción de la paz armada, casi el 12 de nuestro PIB o el 91% del techo de gasto planteado en 2025 para el gasto público estatal de todo un año.

¿Nos podemos permitir destinar el gasto público estatal de uno de cada 36 años a fomentar la guerra en el exterior?

Ciudades, ruralidad y tecnología (II): El modelo de persona en la actual ciudad de Occidente

Texto del libro de Pablo San José "El Ladrillo de Cristal. Estudio crítico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla", de Editorial Revolussia.

Ver también:

Ciudades, ruralidad y tecnología (I): El triunfo del modelo urbano

Puede decirse que hay un modelo de persona que corresponde a la actual ciudad de Occidente. Destaco algunos rasgos:

La artificialidad. Que viene a ser lo mismo que la ausencia de naturaleza directa que trataba de describir en las líneas precedentes. Casi cualquier función corporal, incluida la alimentación, se atiende con el concurso de máquinas y de productos obtenidos industrialmente. Sea para desplazarse, sea para lavar la ropa, la vajilla o el cuerpo, sea para obtener determinadas condiciones climáticas y «de confort» en la vivienda. Cada vez más, también, para comunicarse y realizar intercambios. Incluso para divertirse. Todo ello en un marco de mercado: es decir, el individuo que consume tales cosas no las produce él mismo, sino que las adquiere a cambio de dinero. Esto es, carece de soberanía —la capacidad de satisfacer de forma directa sus necesidades básicas— alimentaria, habitacional etc. De libertad real por tanto, ya que depende de terceros —que, además, le son ajenos— para obtener tales cosas. Es dependiente del dinero que ha de conseguir de algún modo en cantidad suficiente.

La vida artificiosa, lo decíamos a colación de la metáfora del país de los pozos, profundiza la personalidad materialista. La vida y las relaciones humanas se reifican (se cosifican), la dimensión ético-moral se difumina; las personas viven más pendientes del «tener» que del «ser», llenas de proyectos de consumo, presas de un deseo que nunca se sacia, del miedo a perder su capacidad adquisitiva y al consiguiente fracaso social. Quizá por algún tipo de pensamiento inconsciente que les recuerda la vulnerabilidad que acarrea la citada falta de autonomía. Este mecanismo, por cierto, pudo observarse de forma muy clara en la primera generación del «éxodo rural», la cual tuvo en el concepto «ahorro» y en generar propiedad de bienes raíces una importante razón de ser. De ahí la búsqueda incesante de ventajas económicas dentro del mercado asalariado (y el éxito de las loterías y empresas de apuestas). Aunque sea a costa de sacrificar el propio tiempo al trabajo.

Vivir vidas materialistas, tan dependientes de objetos artificiales (un gran apagón en una ciudad, por ejemplo, provoca el pánico) y hacerlo en sociedad, por mecanismos de retroalimentación, alienta la dinámica del consumismo: el impulso, a menudo compulsivo, de adquirir y consumir más y más objetos materiales y servicios con independencia de su grado de necesidad. Hacer de lo material un fundamento de tal entidad de la vida, opino, tiene no poco que ver con el predominio de la actitud individualista (5) —el hombre hecho a sí mismo, el sálvese quien pueda— y la asunción de la ideología del progreso en todas sus facetas: la vida como carrera, o escalera, hacia el triunfo personal (que es, obviamente, de carácter material e individual), y la necesidad y deseo de evolución social, también en lo material: más urbanizaciones, más autovías, más trenes de alta velocidad, más puestos de trabajo, mayores redes wifi, más subvenciones del estado... Como puede advertirse, este tipo de identidad, o de personalidad, que es inherente a la moderna vida urbana, adopta un carácter de cerrado círculo vicioso del que resulta poco menos que imposible escapar.

La masificación. El humano es un animal social que siempre tendió a vivir agrupado. La manada, el clan, la familia. Y su actualización histórica: el pueblo (en todos sus sentidos). A partir de ahí, cuando nos referimos a concreciones posteriores de la sociabilidad —la ciudad, la cristiandad, la nación, el mundo civilizado...— estamos hablando de constructos políticamente identitarios que tienen su razón de ser en la dinámica concentración-expansión de la que hemos venido hablando en capítulos anteriores. Una vez rotos los lazos que relacionaban la demografía a una economía directamente vinculada al medio, el sistema puede expandirse poblacionalmente, prácticamente sin limitación alguna. La ciudad, como hemos dicho, es su paradigma en esta cuestión. Lugar donde concentrar la población en expansión. Esta dinámica, en los lugares de Occidente en que avanza a mayor ritmo, ha terminado por generar, por primera vez en la historia, una sociedad fundamentalmente urbana.

Mantener la población concentrada en torno al poder facilita la dominación, optimiza su ejercicio. Ahorra sistemas de control social e incluso servicios. Aunque podría pensarse lo contrario, cuanto más apretada vive la gente, menos lazos desarrolla entre sí; en dicho contexto vaciado de recursos para la autonomía, todos dependen del poder político-económico, del dinero y el acceso a servicios que dicho poder les proporciona, para sobrevivir. Así, en lugar de cooperantes, se convierten en competidores por las mejores oportunidades. La sociedad se desvertebra, el apoyo mutuo se vuelve imposible y lo comunitario es sustituido por la dependencia hacia el estado y el empleador.

Por ello, los habitantes del territorio, por efecto centrípeto, son arrastrados hacia los polos habitacionales que son las ciudades. Tal realidad da lugar a espacios de convivencia de gran densidad y, así, la ciudad ha de crecer en altura, llenando su espacio tridimensional de grandes bloques de nichos residenciales que llamamos edificios de viviendas. Éstas, perfecto ejemplo de la artificialización de la vida (véase el proceso de «domotización» y robotización) estarán lo más aisladas que sea factible —según economías— del espacio exterior (aislamientos, muros, cancelas, puertas blindadas...).

La amplia concentración de gente residiendo en la urbe ensancha ampliamente también sus dimensiones horizontales, haciendo del desplazamiento maquinizado una necesidad. Pocos tienen su centro de trabajo, los puntos donde se abastecen de alimento y servicios, la residencia de sus familiares y amigos o sus lugares de ocio dentro de un círculo que —en caso de desearlo— puedan recorrer cotidianamente a pie. Ello sin nombrar las necesidades, generadas por la mentalidad consumista, cuando no por la pura saturación, de viajar o de «salir» los fines de semana. Por tal causa, el coche y resto de transportes maquinizados constituyen un elemento definitorio de la actual ciudad, la cual se configurará en torno a su centralidad: calles, semáforos, rotondas, autovías, circunvalaciones, redes de tranvía o metro, aparcamientos —creciendo así también tridimensionalmente hacia el subsuelo—.

Esta forma ampliamente predominante de desplazarse, y el hecho de su inexorabilidad dentro del tipo de vida urbana, aporta a ésta ciertas características: la polución, de gases ambientales pero sobre todo en forma de ruido, acabará por constituir un elemento plenamente normalizado. Existen estudios contrastados y reconocidos que relacionan las emisiones de los hidrocarburos consumidos por los motores con el cáncer y otras enfermedades. También los hay que hablan de la contaminación acústica como agente de trastornos diversos. Nada de esto parece importar demasiado, o al menos lo suficiente, a quienes han —hemos— nacido en este contexto y lo tenemos perfectamente asumido.

Otra de las consecuencias, tanto de vivir en espacios comprimidos, rodeados de bullicio y de personas extrañas en su mayoría, como de la necesidad permanente de desplazamiento óptimo, es la velocidad; el ritmo, la prisa. En su punto álgido, aunque para nada infrecuente, se denomina estrés. Causa también de enfermedades y disfunciones. El estrés, moderno y universal trastorno, propio de la vida en la ciudad, terminará por afectar toda faceta vital de sus moradores. Éstos, cuya personalidad está en gran parte determinada y modelada por el frenesí que es inherente a toda ciudad, sumando la permanente exigencia de cumplimiento rentable en el trabajo asalariado —bien atinó en esto Byung Chul Han—, necesitan estar haciendo cosas de forma permanente. No soportan ni la pausa ni el silencio. Pendientes de sus comunicaciones virtuales, en cualquier entorno (incluso si hacen una escapada a la naturaleza) siempre tendrán algún aparato multimedia (televisión, radio, música, apps...) conectado. El momento festivo, hay un consenso en ello, exige un volumen musical por encima de toda lógica de disfrute. Todo el que se pueda según los recursos disponibles y la legalidad. Los periodos en que no son prisioneros del trabajo —casi siempre indeseado— los pasarán haciendo una cosa tras otra: compromisos sociales, cumpleaños, locales de ocio, viajes, visitas a espectáculos, compras... Desbordantes de «positividad», se reincorporarán al ciclo laboral más cansados de lo que lo dejaron. Los tiempos muertos entre actividad y actividad que transcurren en casa los pasarán, invariablemente, delante de alguna pantalla.

No me dedico a ningún tipo de estudio clínico, pero no dejo de leer artículos que hablan de problemáticas derivadas de todo esto: depresiones, trastornos alimenticios, neurosis, adicciones, tasas de suicidio, gente a la que se le va la pinza e incurre en crímenes carentes de toda lógica (6)... Es obvio que no todo habitante de una ciudad es así. De hecho, abundan quienes parecen estar perfectamente integrados en su seno y expresan satisfacción y, acaso, felicidad. Tampoco es idéntica la forma de habitar una ciudad pequeña a la de una gran capital, desde luego. Pero creo que, de las tasas significativamente altas que parecen tener las nocividades expuestas y otras que podríamos añadir, cabe colegir que el tipo de vida urbano, en general, no es especialmente sano o que, al menos, no garantiza el logro de la realización existencial humana en forma comparativamente superior a la de otros modelos.

La heteronomía es el tercer rasgo que quiero nombrar. Es el tipo de identidad ideológica contraria a la autonomía; esto es, generada de forma externa y asumida por el individuo con pocos o ningún filtro crítico. No es algo exclusivo de la ciudad. Las sociedades preurbanas también eran ampliamente heterónomas y sus integrantes solían recibir la mayoría de su pensamiento y comprensión de la realidad de su propia tradición colectiva. La diferencia consiste en que, en el contexto urbano, quien proporcione los datos significativos que componen el imaginario social no será la propia tradición, sino el poder. Y lo hará, cómo no, a su interés. Ya hablamos en el capítulo anterior de los mil y un recursos implementados para ello. Hoy, no hay mejor canal para la circulación de los discursos hegemónicos, el pensamiento único, la violencia simbólica, como se le quiera llamar, que el vivir en la colmena: en la ciudad. Por mero mimetismo de aquello que piensan y hacen quienes conviven alrededor, por temor a ser diferente, por simple necesidad de adaptación a pautas de las que resulta sobremanera difícil disentir, el pensamiento heteronómico, como una máquina de troquelar, produce individuos acríticos, deliberadamente ignorantes del modelo en que viven en cualquiera de sus facetas de importancia.

En las cuestiones accesorias, en cambio, está permitido, y aun se alienta, el disenso y la diferencia. Permisividad que juega un importante papel a la hora de ocultar el andamiaje de la real falta de libertad. En su mayoría, de hecho, las dicotomías (la más evidente es la de derecha/izquierda) tendrán más de falso, de impostado, que de real. Para el caso de la juventud, puede contemplarse en la cuestión de las modas y tribus urbanas. Cómo, por ejemplo, manifiestan comportamientos paralelos, obedecen a las mismas necesidades psicológicas y se expresan de forma parecida, los «alternativos» que, en una feria de arte callejero, recorren el centro de la ciudad, malabaristas al frente, a ritmo de batucadas, que los tradicionalistas que, en distinta fecha, con ocasión de otro evento público, La Legión al frente, desfilan por las mismas calles portando un trono de Semana Santa.

Una magnífica forma de neutralizar pensamientos originales y rebeldías es la de integrar a los individuos en identidades diferenciadas de carácter inocuo para el sistema (por contra, las que le son contrarias se reprimen). El individuo perteneciente a este tipo de colectividades, de forma paradójica, experimenta una sensación de libertad y originalidad a pesar de estar adoptando heterónomamente los valores referenciales del grupo. Éstos, por su falta de crítica real y el desvío de energías vitales hacia lo banal que suponen, en el fondo, vienen a ser, también, los del poder. Finalmente, la ciudad contemporánea occidental se convierte en un colorido mosaico de estéticas y sensibilidades más o menos tolerantes entre sí; mestizaje, multiculturalismo, barrios underground junto a barrios de gitanos o magrebíes. Locales de hostelería y diversión para todas las tendencias. Fútbol. Festejos públicos para toda minoría diferenciada: desde el colectivo gay, al católico, pasando por fiestas regionales de la comunidad local andaluza o aragonesa (extiéndase el ejemplo a cada caso concreto). Viva la fiesta. Qué mejor válvula de escape para la tensión acumulada por la aglomeración y el absurdo del trabajo —y el estudio— sin sentido objetivo. Panem et circenses. Ciudadano, no pienses; diviértete y consume. Disfruta de tu libertad.

Consumir, es decir, adquirir bienes producidos por instancias ajenas a cambio del dinero obtenido mediante el trabajo, el subsidio o la ganancia en un sistema de mercado, por efecto de la heteronomía, se convierte en un patrón fundamental del comportamiento. En su faceta material tanto como en la ideológica. Una estructura estructurante. Llega un momento en el que lo autoproducido —la fiesta de cumpleaños en casa con tarta hecha por la abuela, la limpieza de la vivienda, el estofado de lentejas— se considera socialmente inferior a lo adquirido a cambio de dinero: la misma fiesta en un parque infantil de bolas, la asistenta que viene a limpiar, la comida precocinada. No solo es una cuestión de comodidad: yo cultivo verduras en mi pequeño huerto familiar, que suelo ofrecer a personas de mi entorno. No siempre son apreciadas y aceptadas. Tengo la impresión de que hay a quienes, de alguna manera, les descuadra —o les desmotiva— el hecho de obtener alimentos de forma gratuita, fuera del supermercado o el restaurante.

El hecho de consumir, tal como lo acabamos de definir, viene a ser el punto principal de sujección al sistema. Dado que nadie está en posición de obtener bienes por si mismo (en la ciudad menos que en ningún otro lugar), habrá de recurrir irremediablemente al consumo para satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, techo, transporte, acceso a agua, energía, comunicaciones multimedia... Por si esto fuera poco —no en balde uno de los nombres que se le da al actual orden de cosas es «sociedad de consumo»—, el sistema ha logrado que la masa precise consumir, con la misma o mayor compulsividad, una larga lista de bienes que nada tienen que ver con satisfacer necesidades reales, y sí deseos inducidos. La publicidad juega un papel fundamental en ello. La retroalimentación hace el resto (7). Decía Jesús Ibáñez: «Los consumidores son enredados por la publicidad en un laberinto sin salida real pero con salida imaginaria. La topología del capitalismo de producción era el panóptico: una columna central y unas alas radiales, para vigilar a los productores (cárcel, escuela, hospital, factoría). La topología del capitalismo de consumo es el laberinto: microsalida a mano sin macrosalida, para que los consumidores circulen sin salir (centro comercial, autopista, red de urbanizaciones para vacaciones semanales en la montaña o anuales en el mar). El laberinto es un rizoma: los caminos interiores son practicables, pero no hay camino al exterior.» (8).

En opinión de Ibáñez, resumo de una cita más larga, la de consumo, a pesar de la gran cantidad de bienes en circulación, viene a constituir una sociedad de la escasez. Ello se comprende al definir «abundancia» no como un tipo de consumo elevado sino como la plena satisfacción de las necesidades. En sociedades primitivas, afirma Ibáñez apoyándose en el antropólogo Marshall Sahlins, las necesidades eran escasas y se resolvían mediante la cooperación del grupo. Ello daba lugar a jornadas de trabajo descansadas —tres o cuatro horas, según Sahlins— que se desempeñaban en un contexto placentero de juego. Había abundancia en ellas, pues. En la sociedad de consumo, en cambio, la necesidad —gracias a la publicidad— está siempre por delante de los bienes en circulación. El producto estrella en esta sociedad no es el propio bien, sino la necesidad o deseo de él. Por mucha capacidad de consumo que logre cualquiera, siempre tendrá por delante nuevos objetos y servicios que desear. Deseo que obliga a más trabajo para obtener el dinero preciso, y así sucesivamente. «En la sociedad de consumo lo que se produce es consumo: cuantos más regalos hagamos, mejor cumpliremos nuestra obligación; lo importante es comprar, da lo mismo para qué y para quién».

Notas

5- «...Los hombres siempre han vivido en sociedad y han sentido la necesidad de cooperar. El individualismo es comparativamente una creencia reciente, una secuela de una forma determinada de organización social.» George Lichtheim, en el capítulo primero de su obra «Breve Historia del Socialismo».

6- Según apunta Theodore Kaczynski en «La Sociedad Industrial y su Futuro»: «En las sociedades primitivas, vinculadas a la naturaleza, todo evolucionaba despacio, lo cual proporcionaba una estructura estable a sus miembros y, a consecuencia de ello, sensación de seguridad. En el mundo moderno, por el contrario, es la sociedad humana la que domina la naturaleza. La preeminencia tecnológica provoca rápidas y permanentes transformaciones, con lo que no se da una estructura de carácter estable». Podemos comprender esta circunstancia como factor concasual de las patologías descritas.

Aprovecho para añadir que, dadas las numerosas deficiencias que encuentro en la traducción al castellano de la obra de Kaczynski que circula por internet, he procedido a realizar —cada vez que cito un texto de la misma— una re-traducción, intentando darle cohesión gramatical y semántica.

7- Pensemos, por ejemplo, en la Navidad. Acontecimiento social de carácter anual en el que el aprovechamiento comercial devoró hace mucho su origen religioso. El imaginario de la gran mayoría al respecto —inducido por los recursos publicitarios— mezcla la añoranza con la depresión, emociones que favorecen el consumo compulsivo. Navidad es sinónimo de comilonas y regalos. Muchos regalos. De gastar dinero. Si hay niños de por medio, la cosa adopta unos tintes fuera de toda medida. Las viviendas de la ciudad se quedan sin espacio donde guardar las ingentes cantidades de juguetes que reciben los infantes (y con los que apenas juegan). Ni que decir tiene qué tipo de patrón consumista y materialista se les está inoculando sistemáticamente con este hecho. Particularmente vomitivas me resultan las campañas que se hacen en estas fechas para «que ningún niño pobre se quede sin su juguete». Sentimientos de fácil autosatisfacción que hacen olvidar momentáneamente a los donantes la falta de sentido de sus vidas, al tiempo que el sistema se asegura de que ningún nuevo miembro de la sociedad, por muy bajo que sea el poder adquisitivo de su familia, se queda —merced al objeto de plástico que se le da— sin recibir su correspondiente píldora de educación para el consumo. Donde esté una mercancía industrial que se quite la creatividad. Ese es el mensaje. La Navidad, no hay ni que recordarlo, pertenece a las grandes empresas de comercio. Al poder, de hecho, y no al pueblo. En cualquier país, serán El Corte Inglés de turno y los anuncios de la televisión quienes dicten su definición estética y su periodo de duración, cada vez más largo y más anticipado. Véase el «Black Friday», el último engendro consumista importado de los EEUU.

8- En otra parte de «Por una Sociología de la Vida Cotidiana» afirma que «el capitalismo de consumo es un sistema especializado en la producción de mierda pura. (…) Eso pasa con la información. Circula tanta información y está tan adulterada que, o bien no podemos asimilarla, o bien si la asimilamos nos intoxica. Las diferencias que fundaban los valores han sido abolidas: la diferencia entre lo bello y lo feo por la moda, la diferencia entre verdadero y falso por la publicidad, la diferencia entre lo bueno y lo malo por la política. La televisión y las revistas del corazón son el pasto habitual de la mayoría de nuestros conciudadanos.» Cabría añadir a la enumeración las redes sociales de internet, muy adictivas y de las que (casi) nadie escapa. No existían cuando Ibáñez escribió estas líneas, pero, a buen seguro, le hubieran dado mucho de qué hablar.

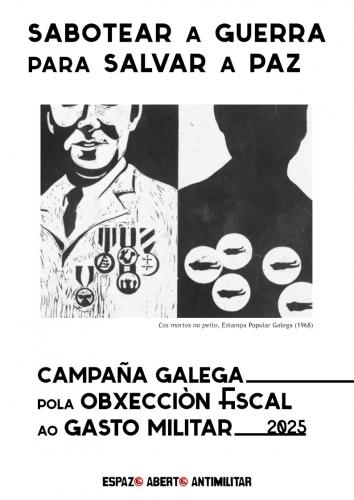

Miles de millones de razones más para desobedecer al militarismo: AA-Moc presenta su informe anual de Objeción Fiscal al Gasto Militar

La conciencia y sus determinantes

-Bien, sigamos adelante con la conciencia, a la que tanta importancia damos. Ya ve que por mi parte no me asusto. Porque la trasciendo. Ahora, analicemos el concepto y observémoslo con atención. No vale hacer trampas. Así que su conciencia dice: no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. En primer lugar, hay personas que no honran a su padre y a su madre y, en segundo lugar, hay ciertos ejemplares de padres y madres que no merecen que se les honre. Pero eso solo entre nosotros. Como profesor, usted sabe algo de esto. También hay gente que roba.

La conciencia está débilmente desarrollada en algunas personas -observó impaciente Becker.

-Indudable. Pronto sabrá otra cosa. ¿De dónde hemos sacado los oráculos de esa conciencia? ¿De dónde sale eso de no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera? Como es lógico suponer, no nos interesa la leyenda, que tiene una finalidad determinada y la cumple. Pero no es la que perseguimos, que es averiguar la verdad pura. Así que preguntemos, de manera fría y objetiva, como el científico, el jurista: ¿cui bono? ¿A quien beneficia la conciencia?

Becker apoyó un codo en un estante de la biblioteca y recostó la cabeza en la mano. Su mirada era distraída y atormentada. La rata se acercó. Ahora estaba sentada en la tarima. No cedía.

-Tienes que prestar atención. Ya has sido víctima de demasiadas órdenes. Sin duda puedes recordar la orden de movilización, a la que te has dedicado especialmente. La cosa tiene su sistema. Tú quieres tu Yo, tu Yo responsable... pero los otros no lo quieren. Veamos a qué llamas conciencia y qué se ensalza en ti como el Yo de tu Yo. Representémosla como un químico haría con un elemento, eliminando todas las impurezas. Se te ha educado. Se te ha acostumbrado a determinadas cosas y se te ha quitado la costumbre de otras. Ahora consideras que eso es tu naturaleza. Como profesor, tú sabes cómo se hace eso. Tu conciencia no es más que una sensibilidad aprendida, inculcada. ¿Sensible a qué? A que sepas qué hay que preferir y qué hay que evitar. Eso es así en toda la naturaleza, en el reino animal. Se llama adiestramiento. Hay prohibiciones, mandamientos, cinco o diez. Se implantan, para poder estar completamente seguros de ti, en tu interior, en tu Yo de profesor, de gobernante, de predicador, de juez. ¿Me sigue, doctor Becker? ¿Vamos a utilizar nuestro entendimiento? Tengo el presentimiento de que estoy a punto de ofrecerte un broma grandiosa. Ya te oigo reirte y preguntar: ¿Y por eso he estado a punto de volverme loco?

-Siento curiosidad, siento curiosidad -susurró Becker.

La rata:

Te han educado así. El resultado no se ha hecho esperar. El padre ha hablado, la madre ha exhortado, el maestro ha amenazado, el cura ha tronado, y tú te has convertido en un muchacho dócil, y el muchacho dócil en un hombre dócil, y lo que se ha dicho, susurrado y amenazado está guardado en ti, y ahora enlazas las manos y crees que la voz de tu conciencia clama, y tu Yo más íntimo dice lo que antes te han quitado.

-¿Dónde está la gracia? ¿Qué motivo hay para reir?

¡Por qué sigo oyéndote hablar! ¡Aún! ¿Todavía no está lo bastante claro? Querías ser libre, querías emplear tus propios brazos, y ahora, para ser libre, tienes que volverte precisamente a tu conciencia, al cura, a tu señor padre, a tu señora madre. ¿No advierte usted la comicidad, señor mío? Sí, señor mío, así han moldeado su Yo dentro de usted, así le han estafado su Yo. El engaño ha sido tan logrado que aún no se da cuenta, señor mío.

Extractado de la novela de Alfred Döblin "El regreso de las tropas del frente" (Vol II de la segunda parte de la trilogía "Noviembre de 1918"). Publicado originalmente entre 1939 y 1949.

Pocket Edhasa, Barcelona 2017

El gobierno británico suspende el pedido a la armamentística israelí Elbit Systems tras la huelga de hambre de los activistas de Palestine Action

La Unión Europea avanza en su autodestrucción al firmar el acuerdo con Mercosur

Cristina Buhigas